このこのごはんはパピーに合う?給餌量からふやかし方まで解説

このこのごはんはパピーにピッタリ

このこのごはんをパピーに与えたいとお考えの方にズバリ回答します!

このこのごはんはパピーにピッタリ!その理由は!

- 総合栄養食でパピーの成長に必要な栄養が補える

- 粒の大きさが小粒(直径7ミリ)でパピーが食べやすい

- 鰹節の香りで食いつきが良い

- グルテンフリーで小麦アレルギーも配慮されている

- 原材料がヒューマングレードで安心して与えられる

このような理由でパピーに向いたドッグフードなので、パピーから与えている意識の高い飼い主さんが多いです。

それでは、このこのごはんをパピーに与える方法や固いのかなど解説して行きましょう!

このこのごはんパピーからの給餌量

このこのごはんはパピーだったら何ヶ月から?何歳から?

このこのごはんはパピーだったら何ヶ月から?何歳から?

パピー犬を飼っている場合は気になりますよね。

このこのごはんの給餌量(1日に与える量)を確認すると6週目からの給餌量表があり、その月齢から与えられます。

パッケージに記載のない「このこのごはん」の詳しいパピーから成犬の活動量別の給餌量表を公開します。

ライフステージから活動量別まであるので、ご自身で計算する必要は全くありません。

わたしもパピーの何ヶ月から、何歳から食べられるのかが心配だったので特に詳しく成分を確認しました。もちろんシニア(老犬)の適合も詳細に調査しました。グレインフリーではありませんが、消化に悪くアレルギーの心配がある小麦グルテンは含みません。

このこのごはんパピー犬の給餌量表

新生児(6~12週) 体重 給餌量 1kg 73g 2kg 146g 3kg 219g 4kg 293g 5kg 364g 6kg 437g ※1日の総量になります。

このこのごはんパピー犬の給餌量表

成長期(離乳~12か月) 体重 離乳~4か月

成犬時体重の

50%まで4~9か月

成犬時体重の

50~80%まで9~12か月

成犬時体重の

80~100%まで1kg 61g 51g 41g 2kg 103g 86g 69g 3kg 140g 116g 93g 4kg 173g 144g 115g 5kg 205g 171g 136g 6kg 235g 196g 156g 7kg 263g 219g 176g 8kg 291g 243g 194g 9kg 318g 265g 212g 10kg 344g 287g 229g 11kg 370g 308g 246g 12kg 395g 329g 263g ※1日総量になります。

このこのごはん成犬の給餌量表

成犬期(ライフステージ別) 体重 1~2歳 3~7歳 7歳以上 1kg 38g 32g 28g 2kg 64g 54g 47g 3kg 86g 73g 63g 4kg 107g 91g 78g 5kg 127g 107g 93g 6kg 145g 123g 106g 7kg 163g 138g 119g 8kg 180g 152g 132g 9kg 197g 167g 144g 10kg 213g 180g 156g 11kg 229g 194g 167g 12kg 244g 207g 179g ※1日総量になります。

このこのごはん成犬の給餌量表

成犬期(活動量別) 体重 低い活動 適量活動 肥満傾向 1kg 28g 32g 26g 2kg 47g 54g 44g 3kg 63g 73g 60g 4kg 78g 91g 74g 5kg 93g 107g 88g 6kg 106g 123g 101g 7kg 119g 138g 113g 8kg 132g 152g 125g 9kg 144g 167g 136g 10kg 156g 180g 147g 11kg 167g 194g 158g 12kg 179g 207g 169g 情報引用:このこのごはん発売元:コノコトトモニ

このこのごはんパピーの適合について

このこのごはんは給餌量表の通り、パピーにも対応可能な全年齢(2ヵ月以降)が対象となっています。

そのため離乳後のパピー犬から高齢犬まで全ての年齢に対応が可能です。

注意点は年齢によって与える量が大きく異なる点ですので、年齢に合った給餌量を守って与えることが必要です。

また、このこのごはんは小型犬向けに専用に開発されているため、粒のサイズが7~8ミリ(厚み2ミリ)と国内で販売されているドッグフードの中では最小サイズです。

そのために噛む力が弱いパピー犬からシニアまで、全年齢に対応します。

このこのごはんパピーには固い?

パピーやシニアに与えるペットフードは固さが気になるところですよね。

パピーやシニアに与えるペットフードは固さが気になるところですよね。

でも安心してください。市販のペットフードから通販のプレミアムフードまで多くを比較しても、このこのごはんは固くなく、軽い力で砕けます。

何しろ厚みが2-3ミリと他を圧倒する薄さなので、一般的なペットフードの半分程度の力で噛み砕けます。

上記画像はモグワンとこのこのごはんの粒サイズ比較です。

このこのごはんは薄く小さく固くないのでパピーやシニアにおすすめです。

正しいふやかし方(パピー&シニア)

このこのごはんを4か月未満のパピーや噛む力が弱ったシニア犬に与える際にはふやかしたほうが食べやすく消化が良くなります。

正しいふやかし方

ドッグフードをふやかす際は以下の手順で行いましょう。

- お皿にドッグフードを入れてから、40℃程度のお湯をフードにヒタヒタに注ぎ、ラップで蓋をして蒸らします。

お湯を直ぐに準備できない場合は水道水を同様に注ぎ、電子レンジで20秒程度(熱くなりすぎない)温めます。 - 10分から30分程度時間を置いて、指で軽くつぶせるようになったら完成です。

ふやかす際の注意点

- 注ぐお湯は熱すぎないように注意しましょう。指を入れて熱いと感じたらNGです。

- 電子レンジも過熱しすぎないように時間を調整します。

- パピーが4か月を過ぎたら徐々にふやかす時間を短くして、ドライフードのままで食べられるようにして行きます。

このこのごはんをパピーに与えた口コミ

思ってたより早く届きました🙌

コレ正直、コスパは期待できない商品だと思います😅💦

でも匂いが和食系で。お湯を入れると、まさに和風だしな感じ✨

独特なドッグフードの匂いがしないので気に入ってます♪

毎食、淡々と完食してます👍引用:X(マルプー7か月)

引用:YouTube(トイプードル5か月)

生後6ヶ月のトイプードルで、今まで他のドックフードでは、

食に興味がないタイプなのか、ちょっとずつしか食べるずよく残していましたが、

こちらは、自分から食べて完食してくれるのでホッとしました。ただ、まだ子犬で歯が生え変わりで弱いのか、

硬いままだと残してしまうので、お湯で10分ふやかしてからあげると完食しました。値段がちょっとお高めなので、

辛いですが、食べてくれること優先してそばらくはリピートします。引用:amazonレビュー(トイプードル6か月)

このこのごはん成分

成分表

このこのごはんの成分以下の成分表の通りです。

| このこのごはん栄養成分表示 | |

|---|---|

| 内容量 | 2kg(2袋) |

| タンパク質 | 20.9%以上 |

| 脂質 | 8.0%以上 |

| 粗繊維 | 1.1%以下 |

| 灰分 | 6.8%以下 |

| 水分 | 10%以下 |

| 代謝エネルギー | 343kacl/100g |

このこのごはんは、フードと水だけで犬が必要とする全ての栄養成分をバランスよく摂取できる「総合栄養食」の基準をクリアーしています。

総合栄養食とは「ペットフード公正取引協議会」が定めた日本のペットフードの基準であり、各成長段階に必要とされる成分を有しているか分析試験を行っています。

そのためパピーからシニアまで幅広く対応できるオールステージのフードとなっているのです。

少し成分に詳しい方にはたんぱく質量や脂質が低いように感じされるかもしれませんが、「総合栄養食の基準を満たす」安心して与えられる栄養成分のバランスとなっているのです。

グレインフリーではないがグルテンフリー

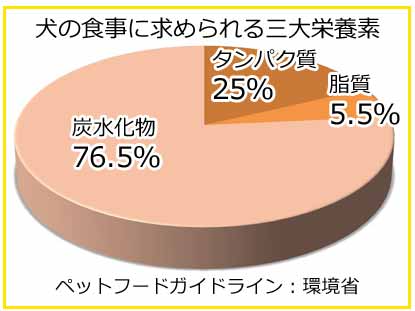

昨今、犬はほぼ肉食だから穀物は不要!クレインフリーが一番!そんな広告を見かけます。

しかし最新の研究では、犬は人間と生活を共にするようになって、雑食へと変化してきているという見解が正しいようです。

犬にもミネラルやビタミンが必要ですが、効率よく摂取するには穀物が一番優れているのです。

ただし、小麦(グルテン)は消化が悪く、太る原因にもなるため避けたいところ。

このこのごはんはクレインフリーではありませんが、小麦を使用せず、安心して与えられる「大麦や玄米」を使用しています。

小麦はアレルギーを発症しやすいこともあり犬の食事には向いていないと言われています。

このこのごはんの保存方法

このこのごはんを購入して、初めて愛犬に与えたら、どのように保管したら良いか分からないですよね。

特に初めてプレミアムドッグフードを購入したら、安価なドッグフードのように「強力な」防腐剤のようなものが無いので、何か特殊な方法を行う必要があるかも知れない。

そのように感じて当然です。

そこでこのページは「このこのごはん」の保管方法について解説します。

このこのごはん保存料と賞味期限について

このこのごはんの公式ページには、あらためて保存料を使用しているという記載はありません。

しかし、保存料に該当する原材料が使用されています。

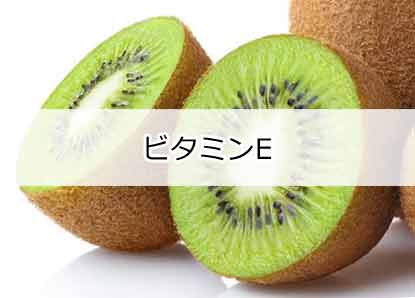

それがビタミンEです。

それがビタミンEです。

ビタミンEは酸化防止の役目になる効果があるのです。

その効果は「人工的な酸化防止剤」とほぼ同じ力を持っています。

ゆえに開封後の賞味期限は1か月。未開封の賞味期限は1年。

人工的な合成保存料などを使用しているフードと同じ賞味期限なので安心です。

このこのごはん保管方法

そのためプレミアムドッグフードと言えど、基本的な保管方法は全く同じです。

以下の条件のもと、保管してください。

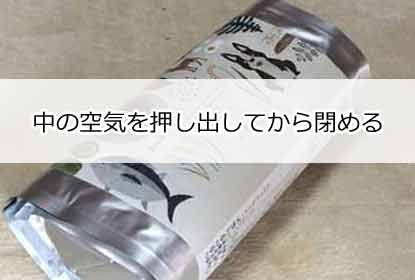

保管方法は製品パッケージの袋をそのまま使用するという方法です。

それは、このこのごはんのパッケージは丈夫で、光や湿気を踏査内アル三製の袋なのです。

このアルミ製の袋が最も中のフードを守る力が優れているのです。

パッケージの中の空気をなるべく押し出してからチャックを閉める

パッケージを閉める際は袋の中の空気をなるべく押し出してからチャックを閉めましょう。

フードは空気に触れると酸化して傷みます。

そのためいくら空気を遮断する袋であっても、中に空気が残っていたら中の空気で酸化してしまうからです。

高温多湿と光を避けた場所で保管

このこのごはんのパッケージは非常に丈夫ですが、それでも湿気や光をなるべく避けるようにしたいです。

そのため光の当たらない湿度の低く、気温が上がらない場所へ保管しましょう。

冷蔵庫保管はおすすめできない

冷蔵庫なら湿気も光も無く、気温も上昇しないので、フードに良さそうに感じますが実は適切ではないのです。

冷蔵庫と室内は温度差が大きいので、フードを出し入れすると結露が発生します。

その水分でフードにカビが生えてしまったりすることがあるのです。

なので冷蔵庫ではなく、常温で保存することをお勧めします。

容器を移し替える時は光に注意

このこのごはんをパッケージから出して保管する場合には、なるべく空気が入らない、ピッタリサイズの容器を選ぶと良いでしょう。

そして保管場所は光の当たらない場所を選びます。

光と言っても直射日光だけでなく、部屋の照明(蛍光灯など)でも劣化が進みます。

そのため出来れば透明でない容器が望ましいです。

戸棚など光が遮断される場所へ保管するようにしましょう。

思ってたより早く届きました🙌

思ってたより早く届きました🙌 生後6ヶ月のトイプードルで、今まで他のドックフードでは、

生後6ヶ月のトイプードルで、今まで他のドックフードでは、